はじめに

iLoud MTM MKIIは、初代の高評価を受け継ぎつつ、DSP処理能力やキャリブレーション機能を大幅に強化した第2世代のニアフィールド・モニタースピーカーです。この記事では、実際の使用感や音質、機能面を中心にレビューしていきます。

・こちらと合わせてどうぞ

iLoud MTM MKII Pairをうきうきで買ったら初期不良品だった話

基本性能

デザインと設置性

- コンパクトな筐体(130×264×160mm)でデスクトップにも最適

- MTM構成(ミッドウーファー+ツイーター+ミッドウーファー)による仮想同軸設計

- 付属スタンドで角度調整や縦横設置が可能

音質と再生能力

- 周波数特性:48Hz〜28kHz(±2dB)

- 最大SPL:112.5dBと、サイズを超えた音圧

- 解像度が高く、定位も明瞭。特にキャリブレーション後はローミッドの見通しが良好

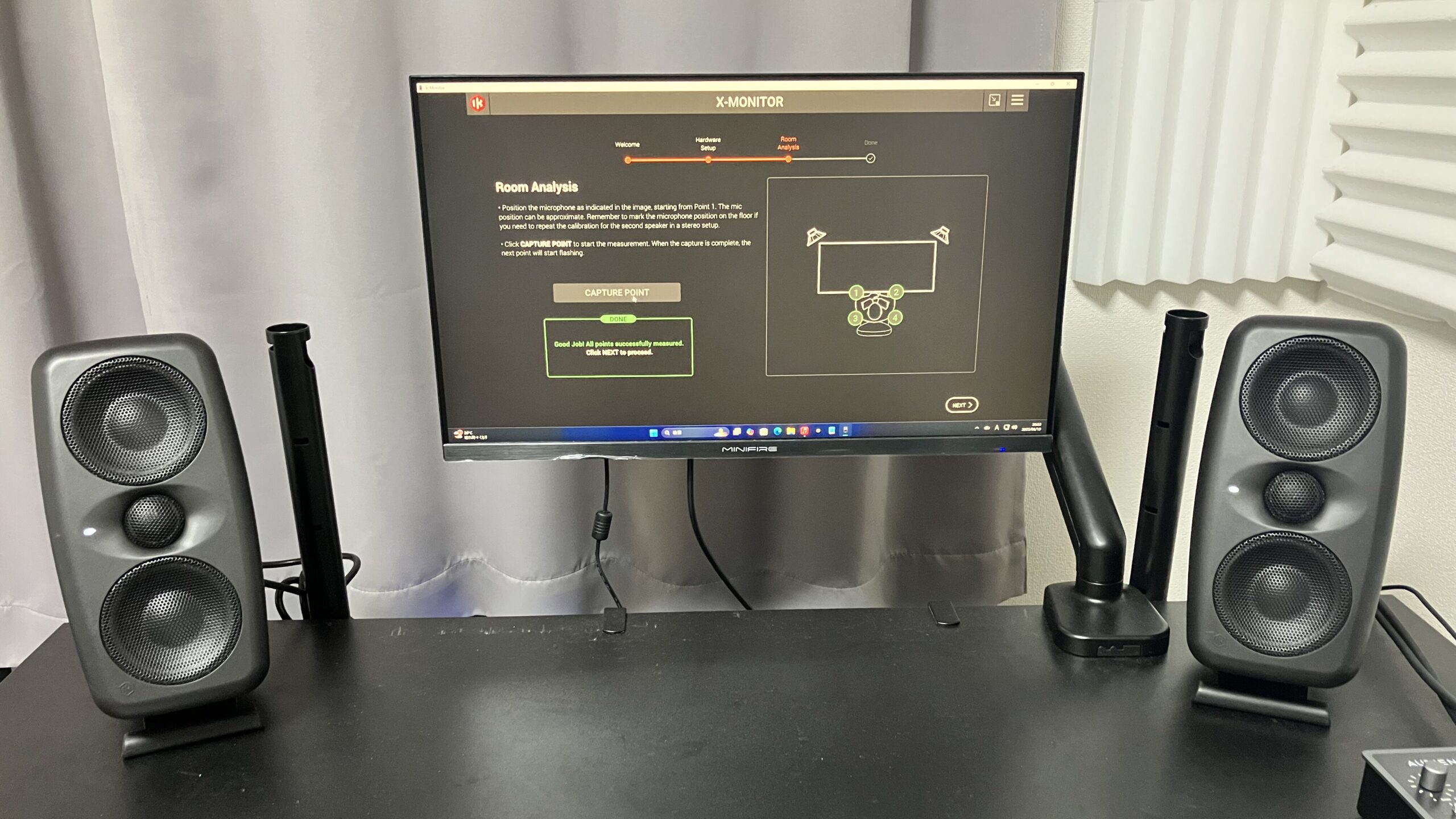

キャリブレーションとX-MONITOR

- ARC MEMSマイクによる自動補正機能を搭載

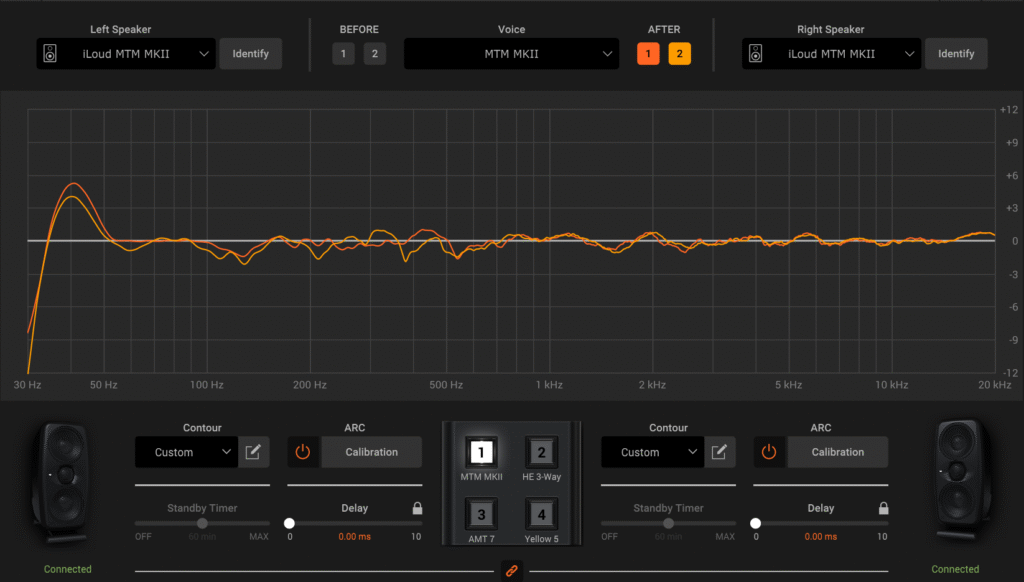

- 専用ソフト「X-MONITOR」で補正前後の周波数特性を視覚化

- 20種類以上のモニターシミュレーションやEQカスタマイズも可能

初代との違い

- DSP処理能力が2倍に向上

- 周波数レンジと最大音圧が拡張

- ボリュームノブにセンタークリックが追加され、左右の音量調整が容易に

なぜこのスピーカーを選んだのか

■ 本体内蔵キャリブレーション機能が決め手に

間違いなくこの機能ですね。初めてSoundID Referenceを使ってからキャリブレーションをせずにモニターできない体になってしまったのですがSoundID Referenceは常にソフトウェアを起動しなければいけなかったりプラグインとして挿入しなきゃいけなかったりといろいろめんどくさかったので、スピーカー本体で補正がかけられるiLoud MTMがずっと気になっていました。

6帖DTMerの永遠の悩み、部屋の響きが課題で低域のモヤつきがどうしても気になってARC MEMSマイクを使ったキャリブレーション機能が標準搭載されているということで環境を選ばずに使えるのではと考えてこのスピーカーを選びました。

自宅スタジオでのミックス作業が中心の自分にとって、限られたスペースでも正確なモニタリングができるスピーカーは必須。ほかにもスピーカー本体で補正がかけられる機種はいくつかあるけれど音、価格、機能、サイズ、デザイン、そして意外と大事な発売時期を加味して選んだのがコンパクトながらDSP補正とMTM構成を備えたiLoud MTM MKIIでした。ちなみに買い替える前はYAMAHA HS5をSoundID Referenceでキャリブレーションして使っていました。

キャリブレーションで引き出す真のポテンシャル

・こちらの四つの方法で比較しました。

- 付属スタンド(補正無し)

- 付属スタンド(補正有り)

- スピーカースタンドネジ穴設置(補正無し)

- スピーカースタンドネジ穴設置(補正有り)

・測定部屋の状況です

6畳木造アパートで吸音材は貼ってあるけど右スピーカ近くに壁がある状況です。

左右のスピーカーの距離は85cm。壁との距離は右側が20cm、左側が130cm、後ろ側が左右どちらも35cm。かなり壁の影響は受けています。

スピーカースタンド設置時の高さはツイーターが床から113cm、デスク上43cm。録音方法はスマホのボイスメモです。(死ぬほど音質悪かったです、すみません・・・)

それではさっそくキャリブレ―ションして比較していきましょう!

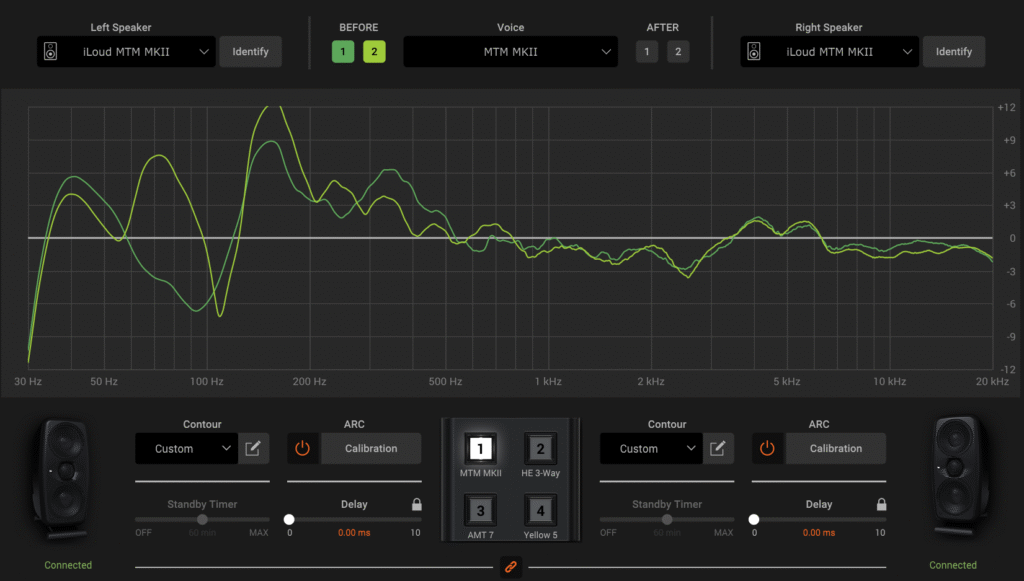

まずは付属スタンドデスク置き

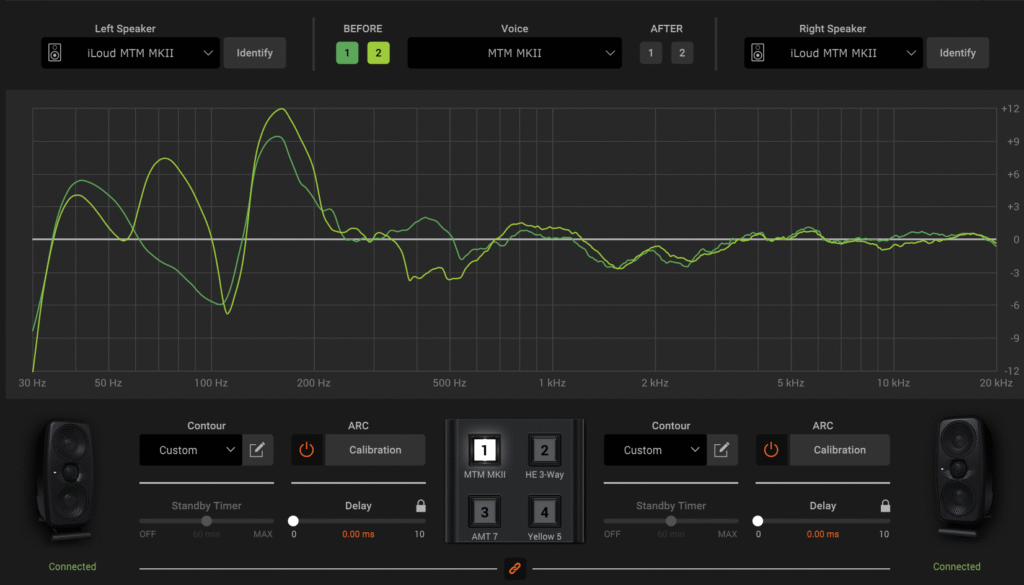

・付属スタンド(補正無し)

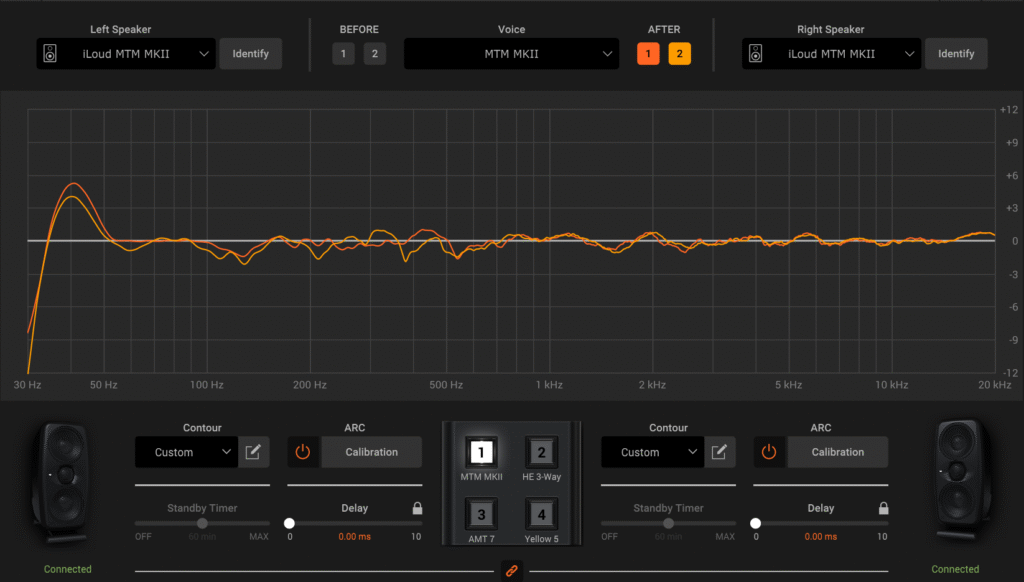

・付属スタンド(補正有り)

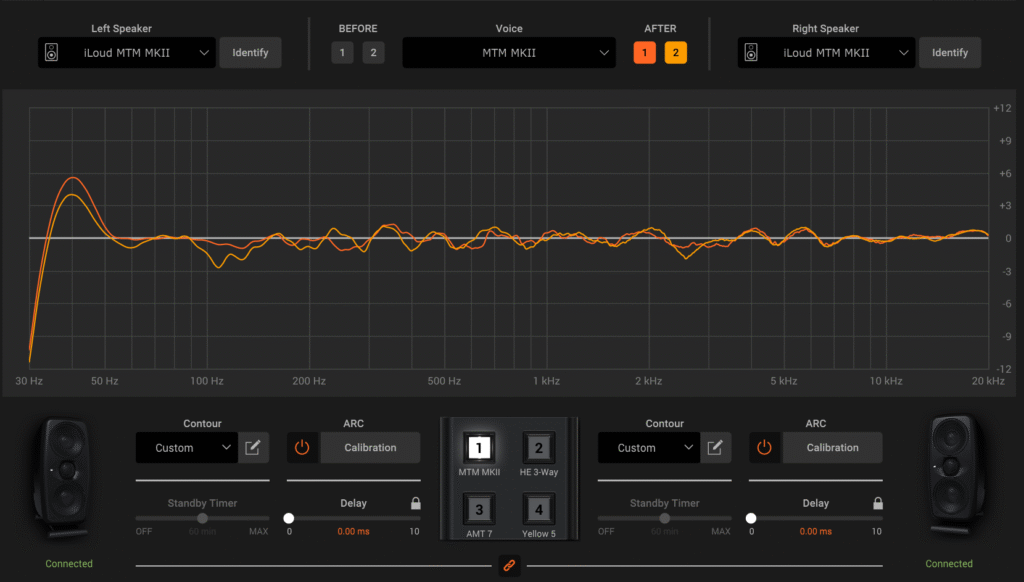

続いてスピーカースタンド

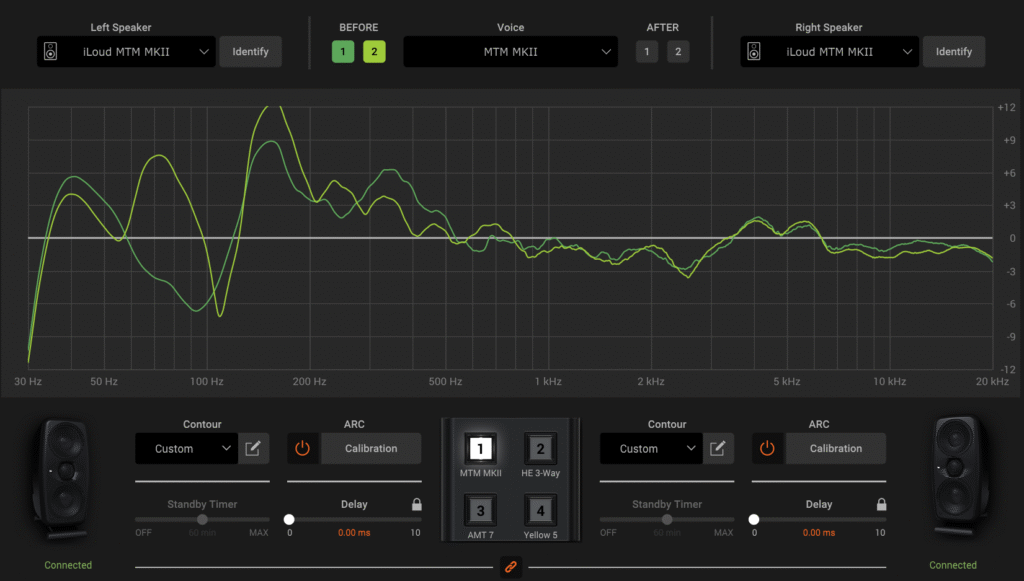

・スピーカースタンドネジ穴設置(補正無し)

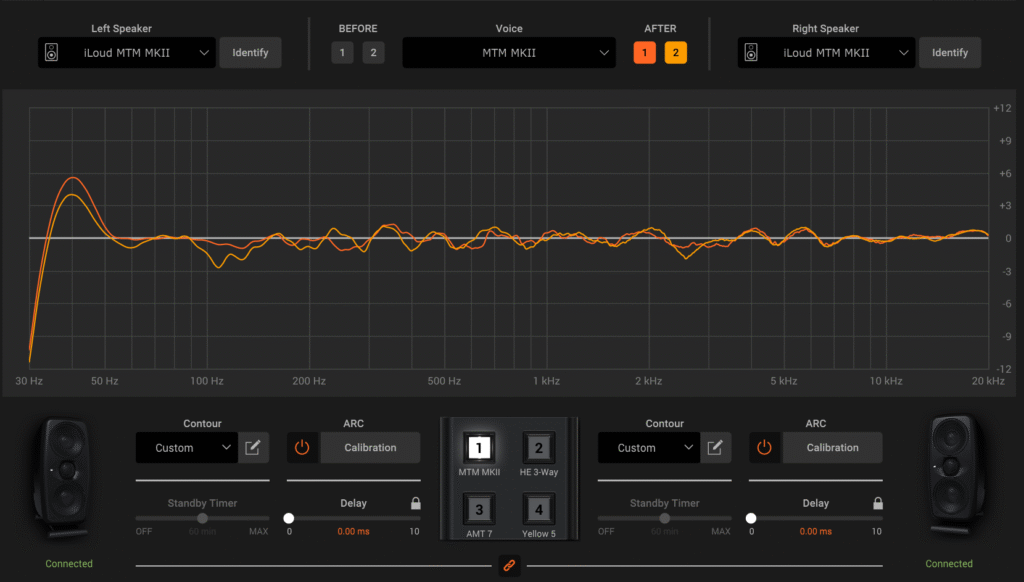

・スピーカースタンドネジ穴設置(補正有り)

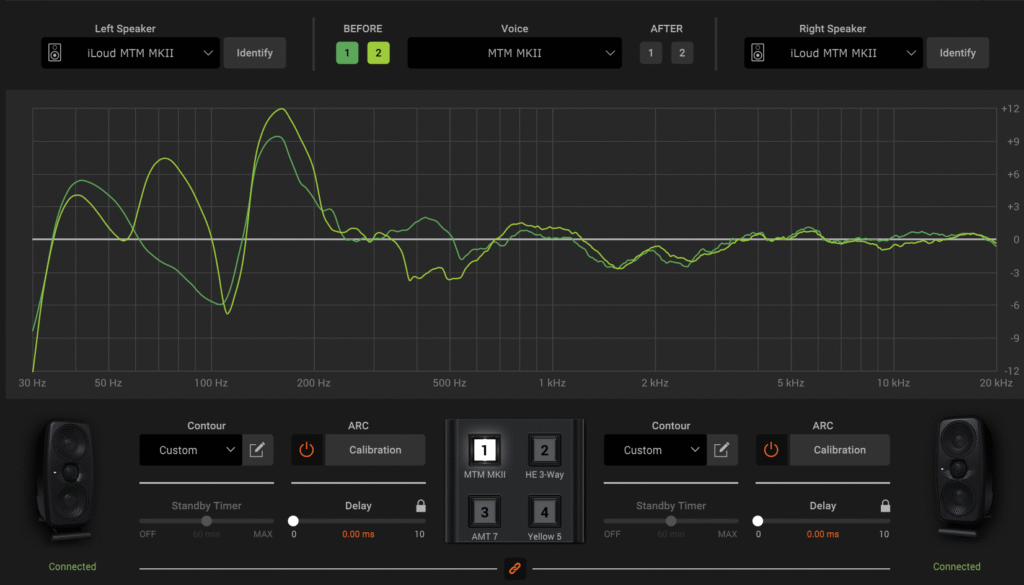

・横並びで測定結果比較

左が付属スタンドデスク置き、右がネジ穴スタンド設置

「iLoud MTM MKII」キャリブレーションしてみた感想

1. 付属スタンド(補正なし)

低音出すぎ!!!まずは最も手軽な設置方法。角度調整もできて便利ですが低域がアホみたいに膨らんでてローミッドが曇る印象。定位も甘く、音像がぼやけて感じました。

2. 付属スタンド(補正あり)

キャリブレーションをかけることで低域の膨らみが抑えられて全体的にバランスが整った印象ではあるけどスタンドの高さや角度の自由度が限られているためスイートスポットがやや狭く感じました。下から聞こえる感じも違和感ありますね。

3. スピーカースタンド・ネジ穴設置(補正なし)

やっぱり低音出すぎ!!!ネジ穴でしっかり固定し耳の高さにジャストで設置。定位感や奥行きはデスク置きより向上しましたが補正なしだとやはり部屋のクセが出てしまう。

4. スピーカースタンド・ネジ穴設置(補正あり)

この組み合わせが圧倒的にベストでした。高さ・角度ともに理想的なポジションに設置できキャリブレーションによって低域がタイトに締まり、定位もピンポイントで決まる。音の立体感や奥行きも一段階上がり「あ、これが本来の音か」と納得できる仕上がりに。

結論

設置方法とキャリブレーションの有無によってその実力はまるで別物のように変化します。今回の4パターン比較を通じて明確になったのは「スピーカースタンド+ネジ穴設置+キャリブレーション」こそがこのスピーカーのポテンシャルを最大限に引き出す最適解だと思います。

ネジ穴によるスピーカースタンド設置は物理的な安定性と高さ・角度の自由度を確保できるため、耳の高さに正確に合わせた理想的なポジション取りが可能になります。デスクもスッキリで見た目もグッド!

デジタル補正に抵抗ある人もいると思いますがやっぱり僕はキャリブレーションしていない環境には戻れなくなってしまいました・・・そしてスピーカー本体でキャリブレーションができるのも最高。

補正機能を使わないにしても、「自分がどんな環境で音を聴いているのか」を把握することはモニタリングにおいて非常に重要だと感じました。今回の測定では160Hz付近がめちゃくちゃ膨らんでいることが判明し、部屋の影響(多分おそらく絶対壁)なのか思っていた以上に音に出ていることを実感。

あたりまえですがまずはスピーカーの設置場所を見直したり吸音材などでルームチューニングを行うことで物理的な環境を整えるのが先決。そのうえでデジタル補正をかけることでより自然で信頼性の高いモニタリング環境が構築できるのではないかと思います。

つまり補正機能は“魔法のスイッチ”ではなく、環境を整えたうえで最後の仕上げとして使うことで最大限の効果を発揮するツール。測定結果を通じてそんな当たり前だけど見落としがちな大切さを改めて実感しました!

感想

てかiLoud MTM MKII、そもそも低域出すぎじゃない?

レンジ広くて高域の解像度も文句ないのにキャリブレーション前提で作られている気がする。デフォルトでここまで低域出しといてキャリブレーションで一気に引っ込めるのはちょっとよく分からない(笑)

そもそもニアフィールド向けでここまでローを出す必要があったのかという疑問はある。

もちろん補正したくない人がこのスピーカーを選ぶことは少ないだろうし、X-MONITORを使ってこそ本領発揮なのは分かるんだけど、「補正ありき」の設計思想がやや極端に感じる瞬間もあった。

ただ、逆に言えば補正前の状態で“出しすぎ”なくらいのローを持っているからこそ補正後に“ちょうどいい”ところに落ち着くとも言えるのかな。

実際キャリブレーション後は160Hz付近の膨らみがスッと引いてローがタイトになった分、中高域の見通しも良くなった。

つまり、「出しすぎてる」のではなく「出せる余力がある」という見方もできるのかもしれない。

とはいえ補正を前提としない使い方を想定している人にとっては、やや過剰なローの出方に戸惑う可能性もある。

このあたりはユーザーのスタンスや環境次第で評価が分かれるポイントだと思う。

こんな感じで終わります。

機材選びの参考になったらうれしいです。

そろそろ矯正日記も書かなきゃ。

ではまた。